近日,我院2022级自然地理博士生刘滨以第一作者在Nature旗下期刊《Communications Earth & Environment》发表了题为“A millennium of cold and humid climate decreased carbon accumulation in the subtropical monsoon peatland”的文章,刘汉向副教授和贾佳教授为共同通讯作者,浙江师范大学为本论文的第一完成单位。

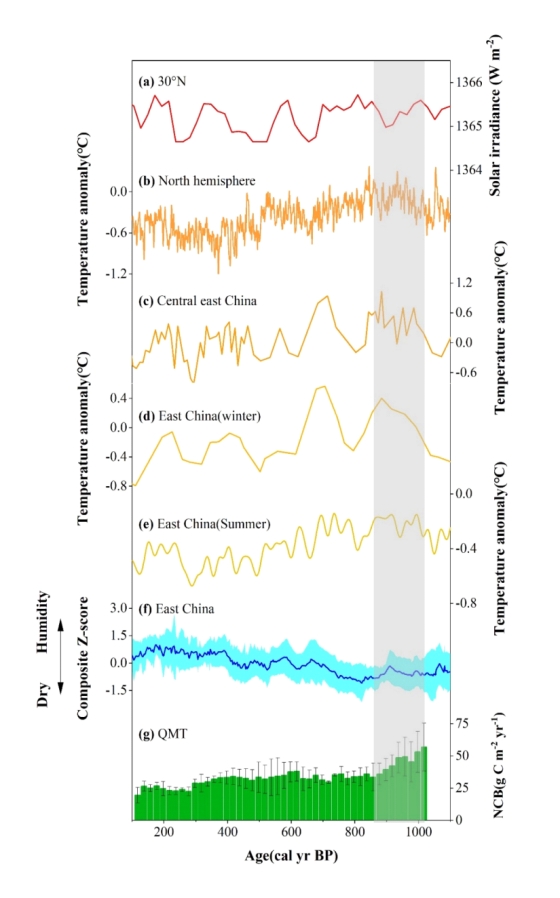

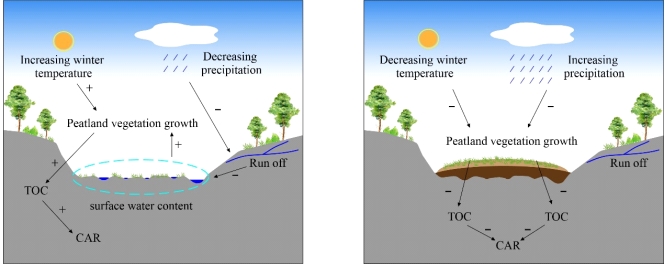

在自然气候变化的背景下,北方泥炭地的碳累积一般与温度呈正相关。中国亚热带季风区的气候与北方不同,且大量泥炭地发育在山地,碳动态如何应对气候变化仍不清楚。本研究重建了中国东部天目山典型山地泥炭地千亩田泥炭地过去千年的净碳通量(图1)。广义加分析结果表明冬季温度和湿度是影响千亩田泥炭地碳累积的主要气候因素,泥炭地发育初期(1063 cal yr BP)可能较少的降水导致千亩田洼地积水减少,而较高的冬季温延长了植被的生长季,凋落物增多,有利于水域沼泽化,促使了该地区泥炭地的发育。泥碳累积期间,冬季温下降导致植被的生长季被缩短,湿生植被的生产力减弱,凋落物较少,碳累积速率变小;湿度的逐渐增大导致泥炭地水位升高,表层易蓄积更多水量,湿地植被长期处于水淹状态,也不利于植被的生产,凋落物减少,同样导致泥炭地的碳累积下降。研究表明,暖干的气候条件更有利于促进亚热带季风区山地泥炭地碳累积(图 2)。尽管净碳累积在过去的一千年中有所减少,但泥炭地的净碳平衡仍处于 “碳汇 ”状态。本研究暗示在自然气候变化背景下,千亩田泥炭地碳库释放碳的风险较低。

图1 亚热带季风区千亩田泥炭地净碳累积(NCB)与过去千年古气候指标记录的比较。(a)30°N太阳辐射;(b)北半球年均温变化;(c)中国东部地区年均温变化;(d)中国东部地区冬季年均温变化;(e)中国东部地区暖季年均温变化;(f)深蓝色曲线为中国东部地区湿度变化(Z-score集成),浅蓝色阴影为误差范围;(g)本研究,净碳累积为QMT22-1柱芯和 QMT22-2柱芯的平均值,黑色短线为误差范围。

图 2 近千年以来受冬季温和降水影响的 QMT 泥炭地发育和碳累积概念模型。左图为初始发育阶段,右图为碳累积阶段,(+)表示正向影响,(-)表示负向应影响。TOC 表示总有机碳。CAR 为碳积累率。

本研究得到了国家自然科学基金项目(42494821)的资助。文章链接如下:https://doi.org/10.1038/s43247-025-01993-z